Was wollte ich eigentlich mal werden?

Während der Schulzeit hatte ich im Grunde noch keine konkreten Berufsvorstellungen und habe mich lediglich von meinen schulischen und freizeitlichen Interessensgebieten in verschiedene Richtungen treiben lassen. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Sprachen und Naturwissenschaften, wobei ich aufgrund eines Interesses für Astronomie letztlich Physik und Chemie als Leistungskurse in der Oberstufe wählte. Zudem besuchte ich im Rahmen von Schnupperveranstaltungen an der Universität Vorlesungen zu Astrophysik, um dies als möglichen Studien- und Berufszweig zu erkunden. Gleichzeitig habe ich während der Gymnasialzeit jedoch auch jahrelang intensiv das asiatische Brettspiel Go gespielt und bin darüber auch dazu gekommen, in meiner Freizeit Japanisch zu lernen. Und spätestens als ich bei der Abiturprüfung meine beste Note nicht etwa in den naturwissenschaftlichen Leistungsfächern, sondern im Nebenfach Englisch bekam, wusste ich, dass ich mich für das Studium auf den Bereich Sprachen ausrichten sollte. Ich habe mich daher an verschiedenen Universitäten für das Studienfach Japanologie (teils mit Nebenfach Anglistik) beworben und bin schließlich im Studiengang Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Japanisch in Bonn gelandet. Da mir im Laufe dieses Studienganges bewusst wurde, dass ich gerne an der Universität arbeiten würde, folgten darauf der Masterstudiengang Regionalwissenschaft Japan, ein langjähriger Studienaufenthalt in Japan sowie die derzeit laufende Promotion in Japanologie.

Was mache ich jetzt?

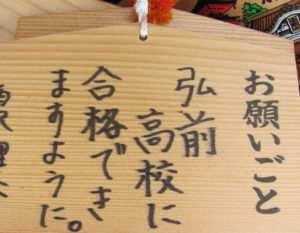

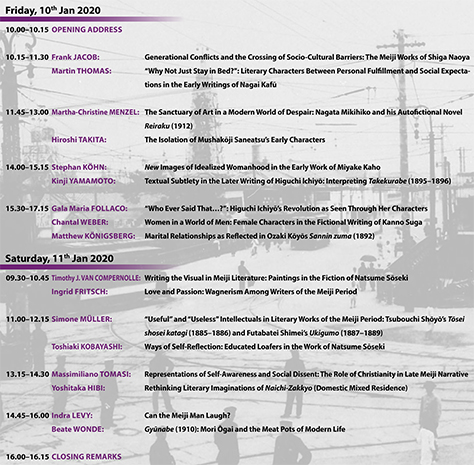

Seit März 2020 arbeite ich im Rahmen des DFG-Projekts „Die Neuordnung des Wissens: zur Genese ‚Nationalsprachlicher Lexika‘ (kokugo jisho) und der Kommerzialisierung von ‚Wissen‘ im Ōsaka des 17./18. Jahrhunderts“ als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Japanologie der Universität zu Köln. Meine Tätigkeit besteht aus der Anfertigung einer textkritischen Edition und kommentierten Übersetzung eines setsuyōshū (siehe auch Blog-Eintrag „Lexikalische Erdbeeren“) der Edo-Zeit. In der ersten Phase des Projekts beschäftige ich mich derzeit mit der Lektüre eines solchen Sprachlexikons und der Übertragung desselben in ein Textverarbeitungsprogramm.

Wie bin ich zu diesem Beruf gekommen?

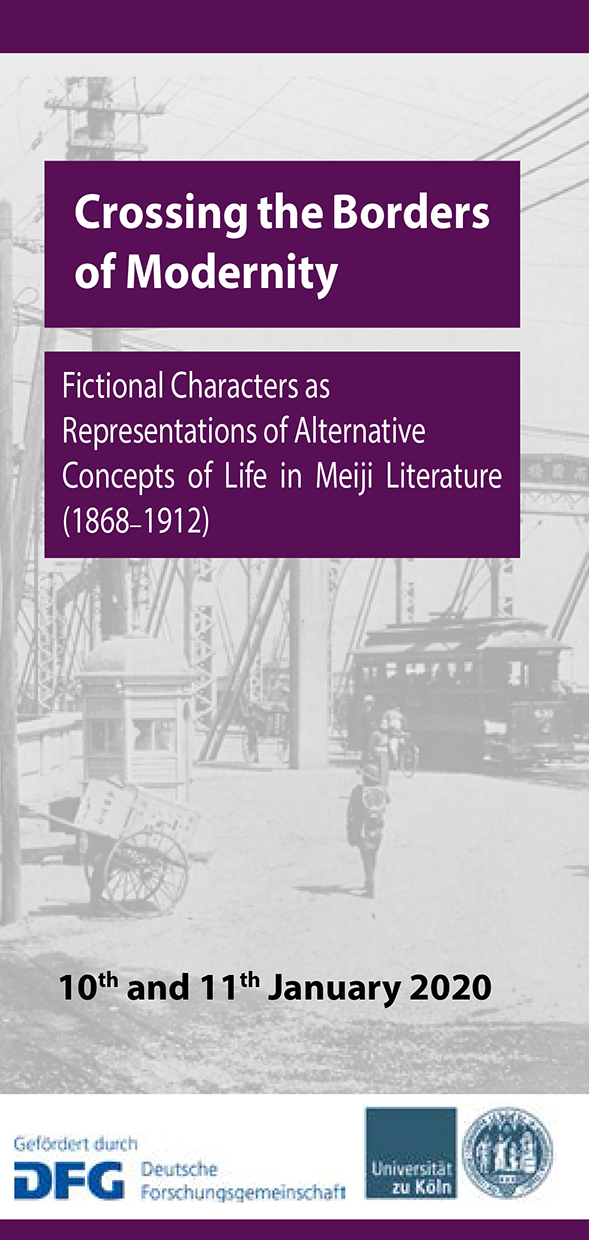

Da ich mich im Rahmen meines Promotionsprojektes mit dem japanischen Mittelalter beschäftige, hatte ich stets gehofft, dass ich irgendwann auch eine japanologische Stelle mit vormoderner Ausrichtung finden würde. Als zur Jahreswende 2019/20 eine Ausschreibung für eine derartige Mitarbeiterstelle in der Kölner Japanologie stattfand, habe ich diese Gelegenheit sogleich ergriffen.

Was schätze ich an meinem Beruf?

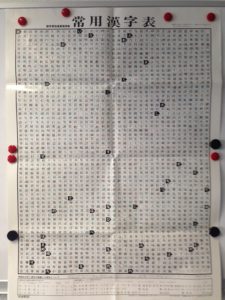

Die Arbeit im Projekt findet in kleiner Gruppe statt, in der die einzelnen Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten können und bei Besprechungen gleichermaßen die Gelegenheit haben, sich mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. Auch den eigentlichen Arbeitsinhalt schätze ich sehr, da das Entziffern handschriftlicher Schriftzeichen immer wieder aufs Neue ein spannendes Rätsel ist. Zum einen führt dies regelmäßig zu Erfolgserlebnissen, wenn es einem gelingt, besonders schwer lesbare Zeichen zu entziffern. Zum anderen kann man bei dieser Arbeit unmittelbar die eigenen Fortschritte wahrnehmen, denn man lernt jeden Tag, sowohl neue Schriftzeichen zu lesen als auch bereits vorgekommene Zeichen wiederzuerkennen. Darüber hinaus kann ich aufgrund der vormodernen Ausrichtung des Projektes die Kenntnisse der klassischen japanischen Schriftsprache, die ich mir für die Dissertation angeeignet habe, nun auch im Beruf anwenden und weiter ausbauen.