Im ersten Beitrag über die Prange-Sammlung wurde ihre Entstehungsgeschichte und der Korpus an Mikrofiches in der 20th Century Media Information Database behandelt. Allerdings stellen diese Mikrofiches bloß einen verhältnismäßig kleinen Teil der Sammlung dar – lediglich Zeitungen und Zeitschriften sind enthalten. Der Großteil, etwa die 71.000 Bücher, ist nach wie vor nur vor Ort einsehbar.

Seit 2005 läuft ein Projekt, um diese Bücher vollständig zu digitalisieren. In der ersten Phase wurden bis 2010 etwa 8.000 Kinderbücher gescannt. Ihre Titel, bibliographischen Angaben und Coverillustrationen können online eingesehen werden, die vollständigen Scans sind allerdings ausschließlich in der Hornbake-Bibliothek in Maryland einsehbar. Im fortschreitenden Digitalisierungsprojekt wird gegenwärtig der Themenbereich Bildung gescannt. Pro Jahr können ungefähr 2.000 Bücher digitalisiert und aufbereitet werden. Wann das Projekt abgeschlossen sein wird, steht deswegen noch nicht fest.

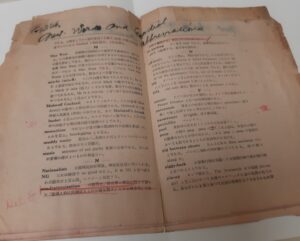

Zensorenkopie eines Wörterbuches mit Beanstandung, Gordon W. Prange Collection, University of Maryland Libraries.

Foto: K. Hülsmann

Aber es sind bereits weitere Teile der Prange-Sammlung digitalisiert. Neben den Printmedien, die den Zensurprozess durchlaufen haben, sind in der Sammlung auch andere Medien enthalten. Auf einige von ihnen kann online zugegriffen werden, wie zum Beispiel auf Poster und kabe shinbun, d. h. informative Aushänge, die der breiten Öffentlichkeit zum Lesen an öffentlichen Plätzen zur Verfügung gestellt wurden. Einsehbar sind diese Plakate und Wand-Zeitungen hier.

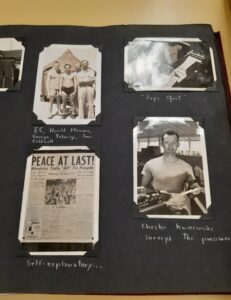

Auch kleinere Schenkungen sind in der Sammlung erhalten, wie etwa die Victor E. Delnore Papers, die größtenteils online zugänglich sind. Dabei handelt es sich um Briefe, Fotos und andere Dokumente aus dem Nachlass des Kommandeurs der Alliierten in Nagasaki, Victor E. Delnore.

Delnore war selbst eine interessante Persönlichkeit. Sein Geburtsname war Abdelnour, und er kam als Kind libanesischer Migranten in Jamaika zur Welt. Von dort wanderten seine Eltern in die USA ein, als er zwei Jahre alt war. Die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt er kurz vor seinem achtzehnten Lebensjahr; sich mit verschiedenen Sprachen und Kulturen zu beschäftigen, war für ihn daher ein natürlicher Teil seines Alltags. Genau wie Gordon W. Prange interessierte sich Delnore für russische Geschichte. Prange hatte Deutschland im Rahmen eines Auslandsstudiums an der Humboldt-Universität Berlin in den Jahren 1935/36 kennengelernt, Delnore hielt sich während seines Dienstes für das amerikanische Militär in Deutschland auf – er erwähnt in einem Interview etwa die Erinnerungen an die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. 1946 wurde er dann für die Streitkräfte nach Nagasaki geschickt, wo er bis April 1949 blieb. Die Dokumente der Delnore Papers vermitteln einen lebhaften Eindruck der Besatzungszeit in Nagasaki: von Fotos der Atombombenwolke über private Fotografien von Delnore und seiner Familie bei gesellschaftlichen Anlässen bis hin zu Dankesbriefen der Präfekturverwaltung an ihn, als sich seine Dienstzeit dem Ende zuneigte. Die Victor E. Delnore Papers finden Sie hier.

Die Prange-Sammlung enthält einige dieser privaten Sammlungen amerikanischer Staatsbürger:innen, die zur Besatzungszeit in Japan beschäftigt waren. Ein großer Teil dieser Materialien ist digitalisiert, allerdings nur auf dem Campus der University of Maryland einsehbar. Wenn man jedoch die Prange-Sammlung vor Ort besucht und die betreffenden Dokumente vorbestellt, darf man sogar die Originale anschauen.

Seite eines Fotoalbums im Magazin der Prange-Sammlung, Gordon W. Prange Collection, University of Maryland Libraries.

Foto: K. Hülsmann

Insbesondere private Fotoalben, Postkarten und Einladungskarten vermitteln einen anschaulichen Eindruck davon, wie die Besatzung und ihr Personal zu dieser Zeit lebten. Ein beliebtes Event, das das Kaiserliche Hofamt veranstaltete, war z. B. die Entenjagd auf dem Grundstück des Kaiserpalastes. Zu diesen Jagden wurden üblicherweise Gäste wie Diplomaten und ranghohe Mitglieder der Alliierten eingeladen. Auch Angehörige des Kaiserhofs, wie etwa Prinz Takamatsu, nahmen mitunter an der Entenjagd und am anschließenden Bankett teil.

Der Großteil der privaten Fotos in der Prange-Sammlung sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aus diesen Bildern sticht die Sammlung der Mary Koehler Slides eindrücklich hervor, da sie in Farbe sind. Mary Koehler war von 1945–1949 als Sekretärin bei den Alliierten tätig. Sie kaufte sich privat eine Farbkamera und dokumentierte ihren Alltag und ihre Ausflüge. Diese Fotos in Farbe zu sehen, erweckt die Geschichte auf ganz andere Weise zum Leben.

Aufgrund dieser wertvollen und anschaulichen Quellen ist die Prange-Sammlung eine wichtige Ressource für die historische Japanforschung. Die in ihr enthaltenen Printmedien decken eine große Themenvielfalt ab, die das Alltagsleben der damaligen Zeit sehr gut abbildet. Deswegen lohnt sich ein Besuch in der Prange-Sammlung für zahlreiche Forschungsprojekte. Üblicherweise bietet das Nathan and Jeanette Miller Center for Historical Studies Reisestipendien für Post-Docs und Doktorand:innen an, um an die University of Maryland zu reisen und in der Sammlung zu recherchieren. Bewerben können sich Kandidat:innen von überall aus der Welt und aus allen Fachrichtungen, aber geschichtswissenschaftliche Projekte sind besonders erwünscht. Wegen der Corona-Pandemie sind diese Reisestipendien zunächst ausgesetzt, sie sollen aber wieder anlaufen, wenn Reisen nicht mehr eingeschränkt sind. Die Liste der bereits geförderten Forschungsprojekte vermittelt einen Eindruck darüber, welche Vielfalt von Forschungsbereichen von einer Recherche in der Prange-Sammlung profitieren kann. Neuigkeiten zur Prange-Sammlung gibt es auch über den Blog der Einrichtung.

Wie der Name schon sagt, wurde die Sammlung hauptsächlich von Gordon W. Prange, einem amerikanischen Historiker, zusammengestellt. Prange war schon vor dem Zweiten Weltkrieg an der University of Maryland als Geschichtsprofessor beschäftigt. Im Zweiten Weltkrieg war er dann als Offizier der United States Navy tätig. Während der Besatzung Japans durch die Alliierten wurde er der Chefhistoriker für General Douglas MacArthur, allerdings als Teil des zivilen Personals. Eigentlich wollte Prange nicht in Japan bleiben, sondern direkt 1946 nach Maryland zurückkehren, um wieder zu lehren. Durch einen Sturm wurde sein Schiff allerdings daran gehindert, den Hafen zu verlassen, und so entschied sich Prange doch noch, die angebotene Stelle bei General MacArthur anzunehmen. Er führte Interviews mit ehemaligen Angehörigen des japanischen Militärs durch und untersuchte insbesondere den Angriff auf Pearl Harbor. Nach der Besatzungszeit kehrte er an die University of Maryland zurück und lehrte dort. Aber woher kommen all die Dokumente in der Prange-Sammlung?

Wie der Name schon sagt, wurde die Sammlung hauptsächlich von Gordon W. Prange, einem amerikanischen Historiker, zusammengestellt. Prange war schon vor dem Zweiten Weltkrieg an der University of Maryland als Geschichtsprofessor beschäftigt. Im Zweiten Weltkrieg war er dann als Offizier der United States Navy tätig. Während der Besatzung Japans durch die Alliierten wurde er der Chefhistoriker für General Douglas MacArthur, allerdings als Teil des zivilen Personals. Eigentlich wollte Prange nicht in Japan bleiben, sondern direkt 1946 nach Maryland zurückkehren, um wieder zu lehren. Durch einen Sturm wurde sein Schiff allerdings daran gehindert, den Hafen zu verlassen, und so entschied sich Prange doch noch, die angebotene Stelle bei General MacArthur anzunehmen. Er führte Interviews mit ehemaligen Angehörigen des japanischen Militärs durch und untersuchte insbesondere den Angriff auf Pearl Harbor. Nach der Besatzungszeit kehrte er an die University of Maryland zurück und lehrte dort. Aber woher kommen all die Dokumente in der Prange-Sammlung?