https://www.iudicium.de/katalog/86205-705.htm © iudicium Verlag

Viele Studierende der Japanologie zeigen sich fasziniert von der Aussicht, nach Abschluss des Studiums eine Karriere in der Übersetzung japanischer Literatur zu beginnen. Welche Herausforderungen an dieses Handwerk geknüpft sind und welche arbeitsintensiven Prozesse in eine fertige literarische Übersetzung fließen, ist den meisten dabei jedoch oftmals nicht bewusst und kann eventuell in einer romantisierten Vorstellung dieser sprach- und kulturvermittelnden Tätigkeit untergehen. Gemeinsam mit drei Master-Studierenden widmete sich Stephan Köhn deswegen während der Sommer- und Wintersemester 21/22 in einem zweisemestrigen Lehrprojekt zum Thema „literarisches Übersetzen“ der Kurzgeschichte einer Überlebenden des Atombombenangriffs auf Hiroshima am 06. August 1945. Am Beispiel von Ôta Yôkos 大田洋子 „Flussufer“ (Kawara 河原) sollten so die Arbeitsprozesse und Techniken auf dem Weg zu einer guten literarischen Übersetzung aus dem Japanischen zusammen mit den Problemen und Herausforderungen, die sich dabei stellen, identifiziert und vermittelt werden. Als eine der Studierenden, die an dem Projekt mitgewirkt haben, hat Marie-Christine Dreßen uns einen Einblick in die Arbeitsabläufe auf dem Weg zur Veröffentlichung der Kurzgeschichte gewährt.

Frau Dreßen, als eine von drei Studierenden haben Sie gemeinsam mit Prof. Köhn die Übersetzung erstellt. Wie gestaltete sich der Prozess aus Ihrer Sicht?

Bild von Georgi Dyulgerov auf Pixabay

Frau Dreßen: Für uns als Studierende war es das erste Mal, dass wir uns im Rahmen einer Übersetzung mit einem längeren Text wie dieser Kurzgeschichte auseinandergesetzt haben. Für die alle zwei Wochen stattfindenden virtuellen Treffen wurde jeweils eine Seite vorbereitet und übersetzt, wobei wir Satz für Satz vorgingen, was eigentlich erstmal ganz einfach klingt. Allerdings traten bereits da die ersten Schwierigkeiten für uns auf, weil wir möglichst genau übersetzen wollten und uns Fragen widmen mussten wie der Einhaltung von Satzgrenzen oder der Beachtung von Kommata sowie Haupt- und Nebensätzen, die sich teilweise nur schwer adäquat ins Deutsche übertragen ließen. Das Identifizieren der richtigen deutschen Wörter für die Übersetzung gestaltete sich allerdings tatsächlich als die größte Herausforderung für uns und wurde von den Teilnehmenden als besonders schwierig empfunden. In den Besprechungen kam es dabei immer zu sehr langen Diskussionen, warum z. B. ein gewisses Adjektiv für geeigneter als ein anderes gehalten wurde, sodass wir immer sehr lange am Text saßen.

Welche Hürden und Probleme haben sich Ihnen ganz konkret bei den Übersetzungsprozessen gestellt?

Bild von S G auf Pixabay

Frau Dreßen: Ôta Yôko hat eine sehr graphische, mitunter morbide Ausdrucksweise und schreckt nicht davor zurück, Dinge detailreich zu beschreiben, wohingegen sie anderes komplett auslässt und Leerstellen setzt, die für die Lesenden nur durch Einstreuungen abzuleiten sind. Für die Übersetzung haben wir uns hier auch Gedanken gemacht, inwieweit die Autorin Dinge möglicherweise bewusst nicht benannt hat, um der Zensur zu entgehen. Wir mussten uns daher genau überlegen, wie wir mit ihrer teils sehr eigenen Wortwahl umgehen, ob wir diese übernehmen oder auf eine sinngemäße Übersetzung zurückgreifen, die für die Leser und Leserinnen verständlicher ist. Das erforderte eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Text auf sprachlicher Ebene und das genaue Hinterfragen, was bestimmte Begriffe oder Satzstellungen vermitteln sollen und warum diese so und nicht anders von der Autorin gewählt wurden. Da es sich um keinen zeitgenössischen Text handelt, finden sich darin natürlich auch viele sprachliche Bilder, die heute nicht mehr gebräuchlich sind und mit denen die Lesenden deswegen nicht vertraut sind. Auch auf dieser Ebene mussten wir uns also in die historische Situation zurückversetzen. Die Protagonistin spricht zudem zum Beispiel sehr höflich, die Männer der Geschichte wiederum ganz anders, was zu dieser Zeit durchaus normal war, denn in den 1940-er Jahren hat man selbstverständlich anders gesprochen, als man es heute tut. Diese Sprachformen ließen sich jedoch nicht ins Deutsche übernehmen und so mussten wir überlegen, ob wir die eher gestelzt klingende Ausdrucksweise der Protagonistin übernehmen wollen oder die Bedeutung übertragen und das, was sie damit ausdrücken wollte, auf andere Weise übersetzen.

Ihre Übersetzung sollte in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Änderte das etwas an der Herangehensweise an Ihre Arbeit?

Frau Dreßen: Weil es für uns das erste Mal war, kannten wir die genauen Vorgaben für eine Veröffentlichung im Peer Review nicht wirklich, also haben wir uns an Prof. Köhns Ratschlägen orientiert und uns sehr bemüht, von Anfang an möglichst sorgfältig und genau zu arbeiten. Nachdem wir mit unserer wortgenauen Übersetzung der einzelnen Sätze zufrieden waren, gingen wir abschnittsweise wieder zurück, um den Lesefluss zu überprüfen und sicherzustellen, dass die gewählte Übersetzung in der Zusammenschau dann auch Sinn ergibt. Für die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift kam es auf eine wortgetreue Übersetzung an, damit diese den Peer Review auch bestehen würde. Als solches ist der Text jetzt vermutlich etwas anstrengender zu lesen, als er es nach einer weiteren Überarbeitung und Glättung für einen geschmeidigeren Lesefluss in einer einzeln veröffentlichten Geschichte gewesen wäre. Wenn eine wortgetreue Übersetzung nicht möglich war, mussten wir Brücken schlagen und zu Umschreibungen greifen, was jedoch natürlich wieder einen Eingriff in den Text bedeutete. Auch das war letztlich Teil des Entscheidungsprozesses speziell für den Peer Review und die Veröffentlichung.

Welchen Eindruck haben Sie in den zwei Semestern insgesamt von der Literaturübersetzung mitgenommen?

Frau Dreßen: Obwohl es sehr spannend war, sich so lange und intensiv mit einem Text auseinanderzusetzen und damit zu arbeiten, war die Übersetzung sehr anstrengend und erforderte viel Feinarbeit. Am Ende waren wir froh, es geschafft zu haben, auch weil wir gemerkt haben, wie viel Arbeit die Veröffentlichung mit sich bringt. Insgesamt habe ich dadurch jetzt einen größeren Respekt für Übersetzende aus dem Japanischen. Diese Arbeit muss einem liegen und verlangt eine große Detailverliebtheit. Auch als Muttersprachler:innen gerieten wir mitunter an unsere Grenzen und mussten häufig den Duden oder andere Wörterbücher konsultieren. Mitunter dachten wir stundenlang darüber nach, ob wir nun dieses oder jenes Wort verwenden sollten. Selbst wenn uns aus Japanologensicht an manchen Stellen, beispielsweise bei einer Kombination aus Adjektiven, die Bedeutung klar war, stellte sich immer noch die Frage, wie diese adäquat ins Deutsche zu übertragen war, was sich als die eigentliche Schwierigkeit bei der Übersetzung herausstellte. In der Gruppe kam es dabei manchmal schon beinahe zu Streitigkeiten, weil gewisse Dinge von jedem anders verstanden wurden. Nicht nur im Japanischen, sondern auch im Deutschen hatten wir mitunter ein anderes Verständnis von gewissen Formulierungen und erkannten hier auch regionale Unterschiede, sodass es selbst unter uns Muttersprachler:innen zu Verständigungsschwierigkeiten im Deutschen kam. Es ist sehr wichtig, sich sowohl in die Ausgangs- als auch die Zielsprache hineinzudenken, um bei der Übersetzung auch die Intention des Originaltextes zu transportieren und dabei trotzdem leserfreundlich zu schreiben. Bei all den kleinteiligen Entscheidungen über die Wortwahl ist es außerdem gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wie bestimmte Wörter an anderer Stelle übersetzt wurden.

Vielen Dank, Frau Dreßen, für das Gespräch!

Vom 22. bis 26. Mai fand an der Universität zu Köln die

Vom 22. bis 26. Mai fand an der Universität zu Köln die

Seit etwa 20 Jahren bietet die

Seit etwa 20 Jahren bietet die  auch Videomaterial. Unter Anleitung von Katharina Dudzus (JKI) sowie Sarah Berg, Ella Zacharias und Monika Unkel (

auch Videomaterial. Unter Anleitung von Katharina Dudzus (JKI) sowie Sarah Berg, Ella Zacharias und Monika Unkel ( Zwar sind diese vermutlich noch etwas zu unreif, doch versprechen sie bereits den Genuss von shun und erinnern an das letzte Jahr. Während der nun folgenden Hochsaison eines jeden Nahrungsmittels erreichen Geschmack, Konsistenz und Nährwerte dann ihren Gipfel, auf den mit nagori 名残 schließlich eine gewisse Wehmut folgt, wenn die Saison sich ihrem Ende zuneigt und nur noch ein paar letzte Exemplare zu finden sind, die uns, wenn auch bereits etwas überreif, doch noch ein letztes Mal die Speisen der Saison genießen lassen. In dieser Art werden Zutaten wie Gemüse, Obst und Meeresfrüchte, aber auch die daraus entstehenden Gerichte jedes Jahr aufs Neue willkommen geheißen und zelebriert. Jede Phase innerhalb einer Saison bringt neue Gerichte mit sich, die die feinen Unterschiede in Geschmack, Konsistenz und Nährwert der Lebensmittel, die sich im Verlauf ihrer jeweiligen Ernte- oder Fangzeit ergeben, in den Fokus rücken und für sich selbst sprechen lassen. Das besondere Gefühl für die Jahreszeiten (kisetsukan 季節感) steht dabei im Vordergrund und soll nicht nur von den Gerichten selbst, sondern auch der Art der Zubereitung und Präsentation unterstützt werden, die mit den jahreszeitlichen Gerichten harmonieren und diese optisch und haptisch unterstreichen. Im Sommer kommen so z. B häufig gläserne Schalen zum Einsatz, die selbst Kühle und Frische ausstrahlen, und wie von den Kindern ganz richtig erkannt, finden wir im Winter Nabe und Shabu-shabu, die für Behaglichkeit und Wärme sorgen.

Zwar sind diese vermutlich noch etwas zu unreif, doch versprechen sie bereits den Genuss von shun und erinnern an das letzte Jahr. Während der nun folgenden Hochsaison eines jeden Nahrungsmittels erreichen Geschmack, Konsistenz und Nährwerte dann ihren Gipfel, auf den mit nagori 名残 schließlich eine gewisse Wehmut folgt, wenn die Saison sich ihrem Ende zuneigt und nur noch ein paar letzte Exemplare zu finden sind, die uns, wenn auch bereits etwas überreif, doch noch ein letztes Mal die Speisen der Saison genießen lassen. In dieser Art werden Zutaten wie Gemüse, Obst und Meeresfrüchte, aber auch die daraus entstehenden Gerichte jedes Jahr aufs Neue willkommen geheißen und zelebriert. Jede Phase innerhalb einer Saison bringt neue Gerichte mit sich, die die feinen Unterschiede in Geschmack, Konsistenz und Nährwert der Lebensmittel, die sich im Verlauf ihrer jeweiligen Ernte- oder Fangzeit ergeben, in den Fokus rücken und für sich selbst sprechen lassen. Das besondere Gefühl für die Jahreszeiten (kisetsukan 季節感) steht dabei im Vordergrund und soll nicht nur von den Gerichten selbst, sondern auch der Art der Zubereitung und Präsentation unterstützt werden, die mit den jahreszeitlichen Gerichten harmonieren und diese optisch und haptisch unterstreichen. Im Sommer kommen so z. B häufig gläserne Schalen zum Einsatz, die selbst Kühle und Frische ausstrahlen, und wie von den Kindern ganz richtig erkannt, finden wir im Winter Nabe und Shabu-shabu, die für Behaglichkeit und Wärme sorgen. Wie eingangs erwähnt, sind saisonales Essen und die Freude über besonders schmackhafte Kürbisse, Tomaten oder Maronen per se nichts Ungewöhnliches. Dennoch ist diese Vorfreude in der japanischen Kultur vielleicht ein wenig tiefer eingebettet, sie ist Teil des Alltags und bestimmt diesen mit. Shun ist allgegenwärtig und man gewinnt leicht den Eindruck, dass alles danach ausgerichtet ist – der Anblick einer Stadt wie Kyôto, die zur Zeit der

Wie eingangs erwähnt, sind saisonales Essen und die Freude über besonders schmackhafte Kürbisse, Tomaten oder Maronen per se nichts Ungewöhnliches. Dennoch ist diese Vorfreude in der japanischen Kultur vielleicht ein wenig tiefer eingebettet, sie ist Teil des Alltags und bestimmt diesen mit. Shun ist allgegenwärtig und man gewinnt leicht den Eindruck, dass alles danach ausgerichtet ist – der Anblick einer Stadt wie Kyôto, die zur Zeit der  Martin Thomas:

Martin Thomas: Die Anfangszeit war vor allem von der Anfertigung einer wissenschaftlichen Edition des im Fokus stehenden Textes, dem

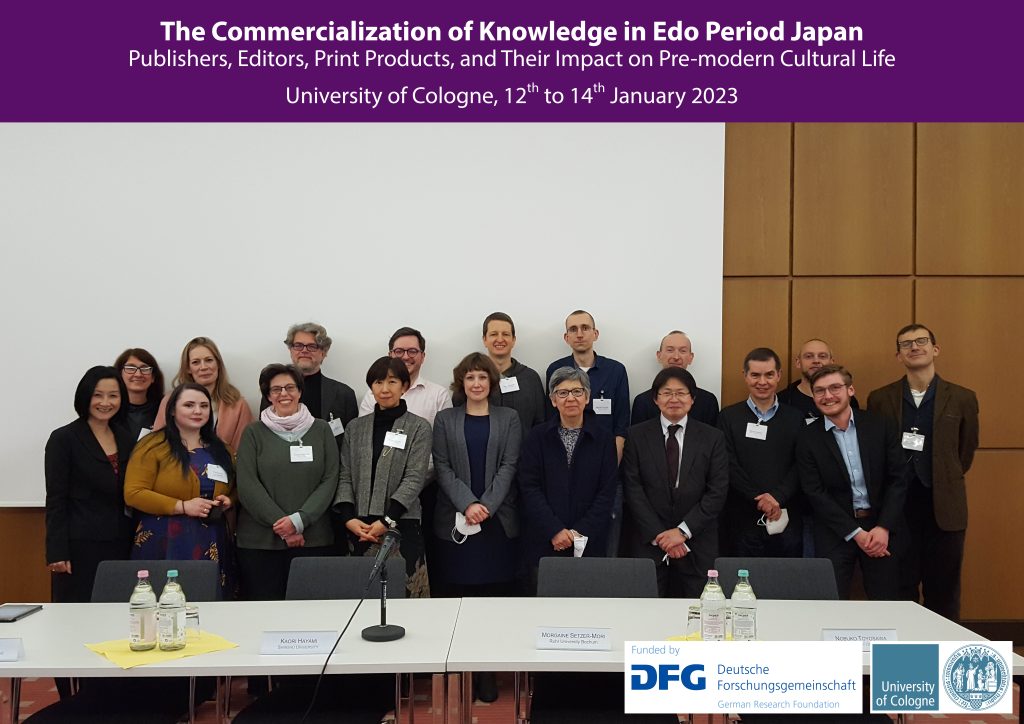

Die Anfangszeit war vor allem von der Anfertigung einer wissenschaftlichen Edition des im Fokus stehenden Textes, dem  Die Planung und Durchführung der

Die Planung und Durchführung der

N

N