2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum achtzigsten Mal. In einer bis dato noch nicht dagewesenen Weise wurde systematisch schwerste Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung, vor allem in den besetzten Gebieten, ausgeübt. Die Aufarbeitung dieser Gräueltaten seitens des deutschen oder japanischen Militärs sowie das aktive Erinnern an die begangenen Verbrechen ist und war jedoch nie selbstverständlich. Denn die Zeit des Wiederaufbaus in den Nachkriegsjahren ging mit einer Verschwiegenheit der Täter und der Verdrängung eigener Verantwortung einher. Hinzu kam als weitere erschwerende Tatsache, dass etwa im Fall sexualisierter Gewalt das Gefühl der Scham vor allem seitens der Opfer und deren Umfeld oft den Gang an die Öffentlichkeit und das Vorbringen von Forderungen nach Entschädigung oder zumindest Entschuldigung verhindert hatte.

THE WAR IN THE FAR EAST: THE BURMA CAMPAIGN 1941-1945 (SE 4523) Japanese Prisoners of War: A Chinese girl from one of the Japanese Army’s ‚comfort battalions‘ awaits interrogation at a camp in Rangoon. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205194275

Ein Paradebeispiel hierfür sind die „Trostfrauen“ (ianfu 慰安婦), eine euphemistische Bezeichnung für die Sexsklaverei, die in nahezu allen besetzten Gebieten (Süd-)Ostasiens von japanischer Staatsseite aus betrieben wurde. Das System der Sexsklaverei hat ein patriarchales Bild von („Trost“-)Frauen zur Grundlage, welches sie als notwendige Ressource für die Kriegsmaschinerie sah und ihnen jegliche Menschlichkeit absprach. Ihre Körper hatten in erster Linie dem Moralerhalt der Truppen zu dienen. Tatsächlich handelte es sich bei diesen „Trostfrauen“ meist um noch minderjährige Mädchen, oft nicht älter als 12 oder 13 Jahre, wie die in der Wanderausstellung „Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ vorgestellten Schicksale indonesischer Frauen zeigen.

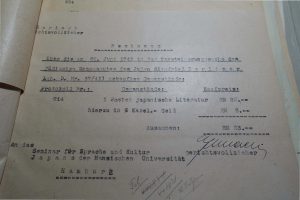

In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden zwar einige der betroffenen Frauen durch das Militär erfasst und interviewt, das Gros der Opfer musste jedoch weiterhin auf Gerechtigkeit warten. Dies führte dazu, dass eine Aufarbeitung der Verbrechen systematisch verdrängt wurde, die Traumata jedoch, die die Frauen davontrugen, blieben.

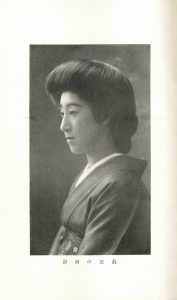

Kim Haksun, MBC PD수첩, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Erst 1991 wurde die „Trostfrauen“-Problematik wieder aktuell, nachdem (süd-) koreanische Frauen wie Kim Haksun vor einem Tōkyōter Bezirksgericht gegen die japanische Regierung klagten. Ihre Forderungen waren die Strafverfolgung der Täter, eine offizielle Entschuldigung Japans sowie eine offene Behandlung der begangenen Kriegsverbrechen. Die damalige Regierung hielt jedoch dagegen mit den Argumenten, dass es keine triftigen Beweise gebe, die eine offizielle Beteiligung der Behörden an der systematischen Ausbeutung von „Trostfrauen“ belegten, und dass Kompensationsforderungen mit dem Grundlagenvertrag zwischen Japan und der Republik Korea aus dem Jahr 1965 ohnehin überflüssig wären.

Hosokawa Morihiro 1993, 首相官邸ホームページ, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Als 1993 die erste Regierung ohne Beteiligung der Liberaldemokratischen Partei (LDP) zustande kam, bezeichnete der neue Premierminister Hosokawa Morihiro (Neue Japan-Partei) erstmals öffentlich den Krieg als Angriffskrieg von Seiten Japans. Kurze Zeit später jedoch musste diese Aussage schon wieder relativiert werden, da Hosokawa unter heftige Kritik, vor allem durch führende LDP-Politiker, geraten war. Nichtsdestotrotz markierte Hosokawas Äußerung eine erste, wenn auch nur temporäre Wende im Umgang mit der eigenen Kriegsvergangenheit, die von seinem Nachfolger, Murayama Tomiichi (Sozialistische Partei Japans, SPJ), konsequent weitergetragen werden sollte. Murayama formulierte anlässlich des sich zum fünfzigsten Mal jährenden Kriegsendes eigens eine Entschuldigung in Erinnerung an Japans Kriegsverbrechen, die von vielen betroffenen Staaten positiv aufgenommen wurde.

Murayama Tomiichi 1994, 首相官邸ホームページ, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Unmittelbar nach der Entschuldigung wurde von Murayama und anderen SPJ-Mitgliedern ein Fonds auf den Weg gebracht, durch welchen Opfer der japanischen Kriegsführung entschädigt werden sollten, der sogenannte Asian Women Fund (1994–2007). Während mehrere betroffene Länder in Absprache mit den für den Fonds Zuständigen Entschädigungszahlungen an die überlebenden Frauen vereinbarten, wurde etwa in Indonesien sehr zum Ärger der Opfer und Opferverbände das Geld nicht direkt an die Frauen gezahlt, sondern durch die damalige Innenministerin Inten Soeweno für den Staat beansprucht.

Mit der Rückkehr der LDP in die Regierungsverantwortung im Jahr 1996 änderte sich jedoch das moderate Klima der Kriegsaufarbeitung in Japan. Fortan bestimmte ein revisionistisches Geschichtsverständnis den Umgang mit dem Pazifikkrieg und der Kolonialvergangenheit. Diese Haltung zeigt sich auch an der Darstellung in den japanischen Schulgeschichtsbüchern, um die etwa zur Jahrtausendwende große Kontroversen entstanden.

Während unter der LDP die „Trostfrauen“-Problematik wenig berücksichtigt wurde, zeigte 2005 die Gründung des Womenʼs Active Museum on War and Peace in Tōkyō zumindest auf zivilgesellschaftlicher Ebene ein tiefergehendes Engagement für das Gedenken an die „Trostfrauen“ und die Gewalt an Frauen in den Kriegsjahren. Auf politischer Ebene wurde in den letzten Jahrzehnten jedoch versucht, das Thema der „Trostfrauen“ ad acta zu legen unter Berufung darauf, dass sich in der Vergangenheit bereits ausreichend um Entschädigung und Entschuldigung bei den Opfern bemüht wurde.

Statue „Ari“ in Berlin / C.Suthorn / cc-by-sa-4.0 / commons.wikimedia.org

Es wurde und wird sogar aktiv gegen das Gedenken an die „Trostfrauen“ vorgegangen, so etwa im Fall der Gedenkstatuen des Künstlerpaares Kim Eunsung und Kim Seokyung, die in verschiedenen Städten weltweit aufgestellt wurden. Der in Deutschland wohl bekannteste, aber bei weitem nicht einzige Fall ist der Konflikt um die Statue „Ari“ im Berliner Bezirk Mitte. Bis heute ist der Verbleib der Statue nicht endgültig gesichert.

Hier in Köln ist jüngst im Rahmen der Wanderausstellung „Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ vor dem NS-Dokumentationszentrum die Statue „Dong Mai“ aufgestellt worden. Auch hier kam es zu Konflikten bezüglich des Aufstellungsorts. Letztendlich darf die Statue bis Anfang Juni vor dem Dokumentationszentrum gezeigt werden.

Während um die Statuen und andere Formen des Gedenkens gekämpft wird, bleibt den „Trostfrauen“ bis heute eine nachhaltige, aufrichtige Entschuldigung Japans verwehrt. Die Chance, dies noch zu Lebzeiten der Betroffenen zu ändern, ist im Grunde verstrichen, da die meisten Frauen bereits verstorben sind. Es bleibt nurmehr die Frage, ob die Erinnerung an sie weiter gepflegt wird oder ob sich diejenigen durchsetzen, die einen „Schlussstrich“ unter dieses missliebige Kapitel der japanischen Geschichte ziehen wollen.

Leseempfehlung:

GLUCK, Carol: „What the World Owes the Comfort Women“. In: LIM, JH., ROSENHAFT, E. (Hrsg.) Mnemonic Solidarity. Entangled Memories in the Global South. Cham: Palgrave Macmillan 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57669-1_4