Wenn von japanischer Populärkultur die Rede ist, denken viele sicher sofort an Manga und Anime. Manchmal lohnt sich jedoch auch ein Blick in die Vergangenheit. So ist Kamishibai ein nicht minder spannendes Forschungsfeld. Schließlich gehörte es seit seiner Entstehung Ende der 1920er Jahre bis zum Verlust seiner Anziehungskraft Anfang der 1960er Jahre zu einem der bedeutendsten Unterhaltungsmedien Japans. Doch was ist Kamishibai eigentlich?

Einfach gesagt, handelt es sich bei kamishibai 紙芝居 (Papiertheater) um eine künstlerische Darbietung, bei der von einem Vorführer unter Zuhilfenahme einer Reihe von Bildern, die nacheinander in einem zumeist tragbaren Schaukasten präsentiert werden, eine Geschichte erzählt wird.

Die Vorläufer des Kamishibai sind in verschiedenen Jahrmarktsattraktionen der späten Edo- und frühen Meiji-Zeit (1868–1912) zu sehen. Beispielsweise in den Guckkästen (nozokikarakuri 覗絡繰), großformatigen Apparaturen, bei denen mehrere Zuschauer eine im Inneren ablaufende Geschichte durch an der Seite befindliche Gucklöcher verfolgen konnten. Oder in der japanischen Variante der Laterna Magica (utsushi-e 写し絵).

Da diese Attraktionen jedoch einen hohen Personal- und Materialaufwand erforderten und zudem großes Geschick für die Aufführung vonnöten war, entwickelte man gegen Ende der Taishō-Zeit (1912–1926) das heutige Kamishibai. Dieses konnte problemlos von einer Person aufgeführt werden. Bei der Herausbildung spielte übrigens insbesondere der Umstand eine Rolle, dass nach dem Kantō-Erdbeben (1923), der Shōwa-Finanzkriese (1927) und der Weltwirtschaftskrise (1929) viele Menschen arbeitslos geworden waren. Sie suchten nun eine einfache Verdienstmöglichkeit.

Das Kamishibai bot ihnen diese Verdienstmöglichkeit, vor allem, nachdem die Produktions- und Distributionsprozesse nach und nach standardisiert wurden. So mussten die Vorführer ihre Stücke nicht mehr selbst zeichnen, sondern konnten sich bei einem Händler gegen eine geringe Gebühr einen gedruckten Bildersatz ausleihen. Diesen transportierten sie zumeist auf einem Fahrrad durch die Stadt, wodurch das Stück an einem einzigen Tag an verschiedenen Orten zur Aufführung gebracht werden konnte. Ihr Geld verdienten sie dabei jedoch nicht mit der Vorführung, sondern mit Süßigkeiten, die sie im Vorfeld an das zumeist junge Publikum verkauften.

Diese Form des Kamishibai wird heutzutage allgemein als Straßen-Kamishibai (gaitō kamishibai 街頭紙芝居) bezeichnet. Zu Beginn wurden vor allem Fantasy- und Abenteuergeschichten gezeigt. Darüber hinaus gewann auch das erzieherische Kamishibai (kyōiku kamishibai 教育紙芝居), das zunächst im Unterricht an christlichen Sonntagsschulen als pädagogisches Lehrmittel zum Einsatz kam, stetig an Bedeutung. Je nach Quelle soll es im Jahr 1933 allein in Tōkyō rund 2.000 professionelle Vorführer gegeben haben, die für ein tägliches Publikum von bis zu 800.000 Kindern spielten.

Nach Ausbruch des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges (1937–1945) ereilte das Kamishibai ein ähnliches Schicksal wie viele andere Medien in dieser Zeit: es wurde für den Krieg instrumentalisiert. Zahlreiche patriotische Vereinigungen produzierten staatspolitische Kamishibai (kokusaku kamishibai 国策紙芝居), die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen für den Krieg mobilisieren sollten. Darüber hinaus kamen auch Nachrichten-Kamishibai (nyūsu kamishibai ニュース紙芝居) zum Einsatz, die direkt von der Lage an der Front berichteten, jedoch ebenso propagandistischen Inhalts waren.

Seinen zweiten Höhepunkt erlebte das Kamishibai unmittelbar nach dem Ende des Krieges. Erst durch das „elektrische Kamishibai“ (denki kamishibai 電気紙芝居), wie der Fernseher zu Beginn genannt wurde, verlor es zusehends an Einfluss. Seit Mitte der 1960er Jahre ist es nur noch als Randphänomen auf Jahrmärkten oder in Kindergärten zu sehen ist. Neuerdings findet es jedoch auch hierzulande immer mehr Liebhaber, sodass man von einer internationalen Renaissance des japanischen Bildtheaters sprechen kann.

Recherche-Tipp

Dank der zunehmenden Digitalisierungsbestrebungen verschiedener Institutionen wird es darüber hinaus immer leichter, auch an das notwendige Quellenmaterial heranzukommen. So hat beispielsweise das Archiv der Universität Kanagawa einen großen Fundus an Kamishibai aus den Jahren von 1941 bis 1950 digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht:

http://kdarchive.kanagawa-u.ac.jp/archive/html/kngncm_col1.html

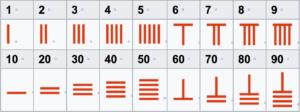

ve Zahlen in Schwarz. Da es jedoch kompliziert war, immer zwei Farben zur Hand zu haben, gab es auch die folgende

ve Zahlen in Schwarz. Da es jedoch kompliziert war, immer zwei Farben zur Hand zu haben, gab es auch die folgende  Schreibweise, bei der für negative Zahlen ein Strich durchgezogen wurde. Die Null wurde später in China eingeführt und sicherlich auch nach Japan überliefert. So wurde die Zahl 231 wie folgt geschrieben

Schreibweise, bei der für negative Zahlen ein Strich durchgezogen wurde. Die Null wurde später in China eingeführt und sicherlich auch nach Japan überliefert. So wurde die Zahl 231 wie folgt geschrieben