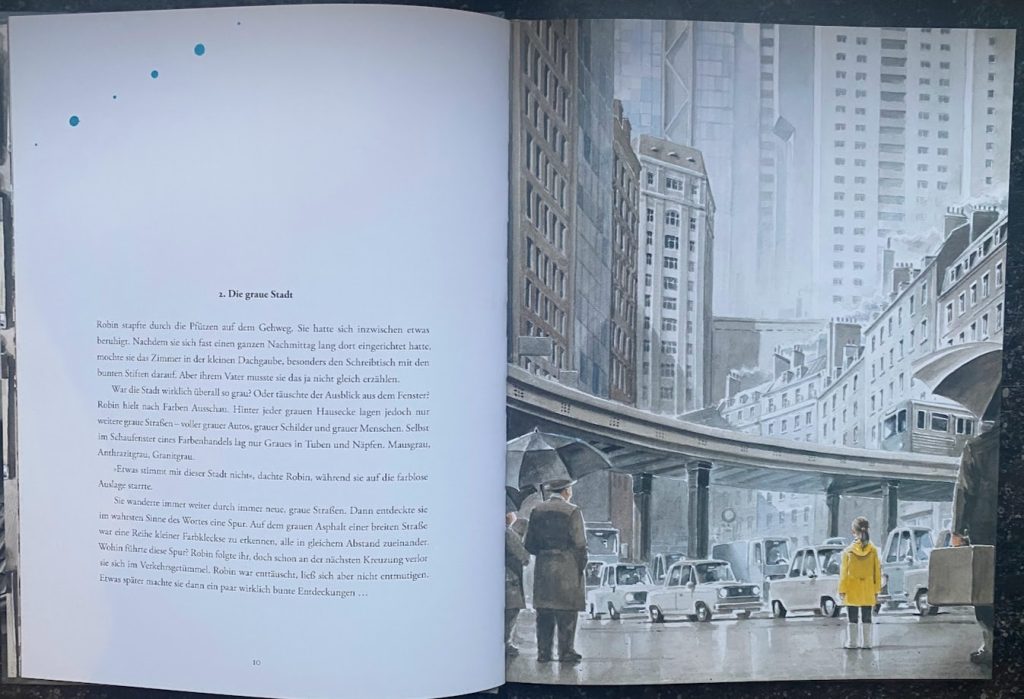

Protagonistin Robin findet sich nach einem Umzug in einer gänzlich grauen Stadt wieder, in der sie mit ihrer gelben Regenjacke deutlich vor der Kulisse grauer Häuser, grauer Autos, grauer Geschäfte und grau gekleideter Menschen hervorsticht. Ihre bunte Kleidung, die Robin nicht zu wechseln bereit ist, stößt auch in der Schule auf Ablehnung und wird mit täglichem Nachsitzen sanktioniert, bei dem ein Film zu den „wünschenswerten gesellschaftlichen Verhaltensweisen: Anpassung, Unterordnung, Disziplin“ gezeigt wird (Kuhlmann 2023, S.18). Hier lernt Robin Alani kennen, der sie seinem Onkel und dessen bunter, rebellischer Freundesgruppe vorstellt und mit dem sie im Verlauf der Geschichte in einer Art Kriminalnarrativ dem monochromatischen Diktat der „Grauwerke“ auf die Spur kommt.

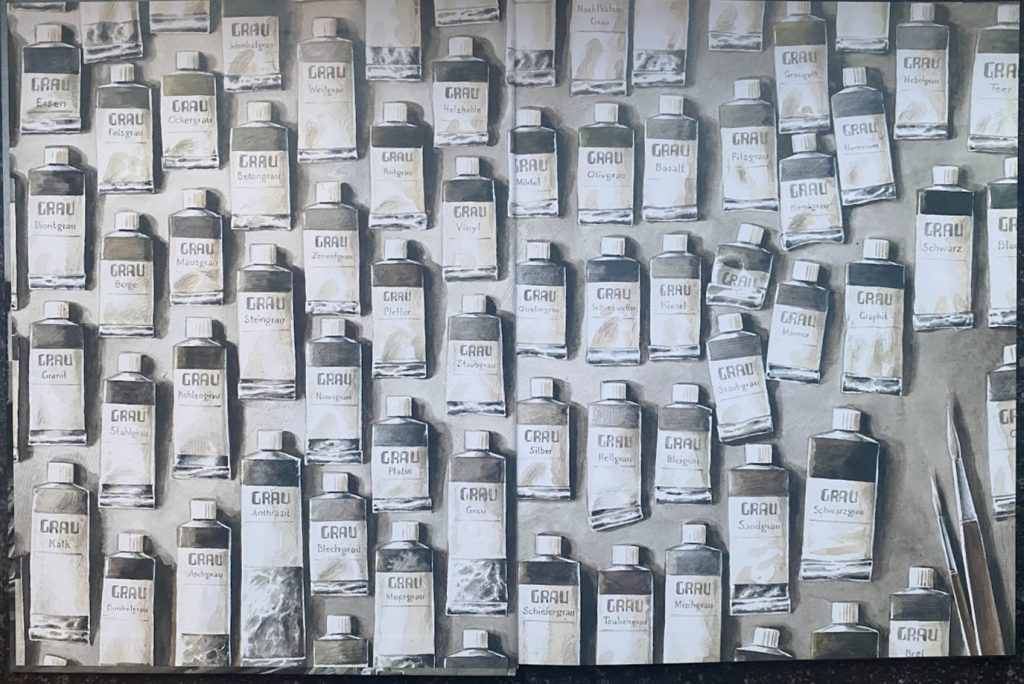

Die graue Stadt, verfasst und illustriert von Torben Kuhlmann, erschien 2023 als recht großes (21,5 x 28 cm) Hardcover in erster Auflage im NordSüd Verlag. Auf 62 Seiten entfaltet sich nicht nur eine spannende Narration, sondern auch ein immersives Zusammenspiel von Text, Bild und Layout. Dabei rückt schon im Vorsatzpapier die graue Farbgebung in den Fokus, indem reihenweise graue Farbtuben mit Beschriftungen wie Filzgrau, Graphit, Blechgrau, Schietwetter, Betongrau usw. dargestellt sind. Diese tauchen auch später im Buch noch einmal auf und sind nicht nur auf visueller Ebene interessant; vielmehr exemplifizieren sie den elaborierten, manipulierenden Gebrauch von Sprache (insbesondere von Adjektiven) der Grauwerke und können dementsprechend auch als bedeutungstragend verstanden werden. Ähnlich verhält es sich mit den Autos, – Trabis und amerikanische Wagen der Siebzigerjahre – die einen Bezug zur dystopischen Atmosphäre und auf zeithistorische und politische Gegebenheiten darstellen. Auch Aspekte der Perspektive, wie Betrachter*innenstandpunkt und Bildausschnitt, fangen – vergleichbar mit einer filmischen Inszenierung – schrifttextseitige Atmosphären und Emotionen ein.

Unterrichtliche Arrangements zum Buch könnten dementsprechend z.B. intermodale Bezüge in den Blick nehmen: Wo ergeben sich Leerstellen im Schrifttext, die im Bildtext gefüllt werden? Wie verändert sich die Farbgestaltung im Verlauf der Erzählung? Wie steht diese Veränderung des visuellen discours im Verhältnis zur schrifttextlichen histoire? Welche Symbolfunktion ist mit der Farbgestaltung bezüglich der dargestellten Gesellschaftskonstruktion verbunden? Daran anknüpfend wären auch Bezüge zur Gattung des Kriminalromans, dem Konzept der Dystopie sowie zu Fragen nach Individualität und Freiheit in verschiedenen Wirtschaftssystemen möglich. Klassifizierende und interpretierende Beobachtungen sind dementsprechend schüler*innenseitig auf diversen Abstraktionsniveaus denkbar. Der reichhaltige Schrifttext und die komplexe Bildgestaltung sind dabei als Chance zu sehen, die es jedoch didaktisch zu begleiten gilt, um sie zugänglich und anschlussfähig zu machen.

Hannah Tenhaef